Ю.Л.Менцин (МГУ, ГАИШ)

|

Рафаэль Санти

Афинская школа. |

Научное сообщество: демократия или …?

«Что значит один по сравнению с тысячью?

И, однако, пословица гласит, что один человек

стоит тысячи там, где тысяча не стоит одного».

Г. Галилей «Диалог о двух

главнейших системах мира»

«Так будут последние первыми, и первые

последними; ибо много званых, а мало избранных».

Мф. 20;16

В одной из своих статей о реформе Российской академии наук журналист и историк науки Андрей Ваганов так прокомментировал слова помощника президента А.А. Фурсенко о том, что расширение демократии в институтах позволит их сотрудникам в большей степени не только предлагать какие-то решения, но и добиваться того, чтобы эти решения были приняты: «Нашим реформаторам в голову не приходит понять и принять, что наука, по самой своей сути, онтологически недемократическая (вернее – неполиткорректная) сфера человеческой деятельности. Никакого равенства, но, наоборот, – принципиальное, неустранимое и специально культивируемое неравенство интеллектуальных способностей (IQ); никакого «демократического централизма» в организации научных исследований быть не может». (НГ – Наука, 26 октября 2016 года)

С мнением А. Ваганова трудно не согласиться. В науке, действительно, нет, и не может быть ни равенства, ни демократического централизма, ни политкорректности. Но, если наука недемократична «по самой своей сути», то каким должно быть политическое устройство сообщества ученых, чтобы обеспечить наилучшие условия для их работы? Применимы ли вообще к этому сообществу понятия политологии?

Античная политология в современном НИИ

Еще в IV веке до н.э. Аристотель выделил три основные формы управления государством: автократия (монархия) – власть одного; аристократия – власть избранных (лучших); демократия – власть большинства (народа). Анализируя эти формы правления, благо политическая жизнь Древней Греции предоставляла для этого обширный материал, Аристотель указал на то, что все они неустойчивы. Так, автократия быстро вырождается в тиранию, аристократия – в олигархию, а демократия – в охлократию, или власть толпы, черни. Поэтому, уже во II веке до н.э. греко-римский историк Полибий в своей «Всеобщей истории» писал, что в правильно устроенном государстве должны присутствовать все три формы власти: автократия, обеспечивающая, так сказать, оперативное управление; аристократия (например, сенат), обеспечивающая, прежде всего путем принятия мудрых законов, стратегию развития государства; и, наконец, демократия, когда народ в особо важные моменты (война, стихийное бедствие) напрямик выражает свою волю.

Можно ли описать на языке этих классических схем жизнь современных научных учреждений? Думаю, да. Сотрудники НИИ периодически избирают директора и членов ученого совета. Директор руководит повседневной работой института, а авторитетный ученый совет принимает, после обсуждения, решения, относящиеся к его, института, долгосрочным перспективам развития. Естественно, так всё выглядит в идеале. В реальной же истории науки мы видим множество примеров вырождения, подобных описанным Аристотелем. Руководитель, пользуясь административной властью и научным авторитетом, может запретить (или отсоветовать) заниматься данной научной проблемой. Научное сообщество, превращаясь в замкнутую касту, может не допускать в свои ряды тех, кого сочтет маргиналами. В свою очередь, ученые, не занявшие в научном мире желаемого положения, – а таких людей в условиях массовой подготовки специалистов становится всё больше – могут начать искать «место под солнцем» либо путем создания различных паранаук, либо, перемещаясь в те структуры, которые контролируют работу ученых, в частности, посредством изобретения всё более изощренных форм отчетности.

Как видим, категории политологии вполне применимы к научным институтам. Но применимы ли они к познавательной деятельности ученых, или в ней вообще нет места социальному, и всё, в конечном счете, сводится к счастливым озарениям, возникающих в умах гениев? В поисках ответа на этот вопрос я хочу обратиться к статье индийского астрофизика–солнечника Арнаба Рая Чаудхури, посвященной проблемам адаптации стажеров из стран Азии к западному научному сообществу. (Choudhuri A.R. Practising Western Science Outside the West: Personal Observations on the Indian Scene // Social Stud. Sci. 1985. V. 15. P. 475–505.) Статья довольно старая, но, на мой взгляд, она не утратила актуальности, и позволяет лучше понять некоторые аспекты социального устройства науки.

|

Н. И. Шакура и Р. А. Сюняев, 1979 год.

Фото из архива фотолаборатории ГАИШ МГУ |

Американские университеты индийского астрофизика

Опубликованная в американском журнале «Социальные исследования науки» статья Чаудхури не похожа на обычные социологические статьи. Она содержит личные воспоминания автора о работе в США и размышления о причинах, по которым создание науки западного уровня в странах с неевропейскими культурными традициями оказывается крайне сложной задачей. Анализируя на примере физики и астрофизики развитие науки в Индии, Чаудхури отмечает, что, хотя его родина дала миру ряд выдающихся ученых (Бозе, Раман, Саха и др.), ей пока не удалось создать науку, соизмеримую по своей результативности с наукой ведущих стран Запада.

В качестве причин отставания индийской науки Чаудхури называет, в первую очередь, недостаток средств и слабое развитие научных коммуникаций. Но затем он пишет, что главная причина все-таки не в этом. В ведущих индийских университетах студенты располагают передовым оборудованием, обучаются по лучшим зарубежным программам, нередко с привлечением западных профессоров. В результате студенты получают прекрасное образование, успешно участвуют в международных конкурсах, но, как правило, не могут самостоятельно применять полученные знания для постановки и решения перспективных научных задач. У таких студентов, считает Чаудхури, отсутствует необходимый настрой ума, психологический гештальт (proper psychological gestalt). Поэтому они могут лишь копировать западную науку, проводя довольно рутинные исследования. Эту науку, продолжает Чаудхури, нельзя рассматривать как простое развитие любознательности по отношению к природе. Такая любознательность есть во всех цивилизациях, но ни одна из них не создала ничего подобного западноевропейскому естествознанию Нового времени. «Наука является одной из глубочайших форм творческой экспрессии человеческого разума. До тех пор, пока у нас нет человеческих умов, подготовленных надлежащим образом для того, чтобы создавать науку, абсурдно ожидать, что она хлынет из зданий, библиотек и лабораторий, как бы хорошо они ни были оборудованы». /Choudhuri, p. 481/

Но что, собственно, мешает подготовить умы индийских студентов «надлежащим образом»?

Сам Чаудхури пишет, что необходимый гештальт удается сформировать у студентов за пару лет стажировки на Западе,

когда они полностью погружаются в творческую атмосферу ведущих научных центров. После этого стажеры вполне могут работать на достаточно высоком научном уровне.

Однако, вернувшись в Индию, они не могут создать в своих университетах аналогичный психологический климат. Без привычного интеллектуального общения молодые ученые быстро теряют научную форму,

и либо уезжают на Запад, либо переключаются на преподавательскую и административную деятельность. В результате научное сообщество Индии

остается малоэффективным и глубоко провинциальным.

Чтобы повысить эффективность науки, в министерствах создаются всевозможные комитеты, а когда выясняется, что от мало толку,

начинают говорить о том, что Индии не следует слепо копировать западные формы организации науки, и она должна найти свой собственный путь развития,

объединяющий высшие достижения западной и индийской культур.

[1]

Интересно отметить, что со сходными проблемами сталкиваются и западные ученые. Так, в отклике на статью Чаудхури американский физик Роджер Хэндберг написал, что ученые из провинциальных университетов США, возвращаясь домой после обучения или стажировки в передовых научных центрах, быстро теряют научный уровень. Во-первых, они вынуждены уделять много времени преподаванию и административной работе, приобретающей в провинции самодовлеющее значение. Но самое главное – это утрата постоянной живой связи с другими исследователями, без чего ученый быстро перестает быть ученым. (Handberg R. Practising Western Science Inside the West: Psychological and Institutional Parallels between Western and Nonwestern Academic Cultures // Social Stud. Sci. 1986. V. 16. P. 529–534.)

Итак, для успешных занятий наукой ученому нужны не только способности и соответствующее образование, но еще и какой-то особый настрой ума, возникающий в ходе работы в ведущих западных лабораториях. Но в чем заключается этот настрой? Чаудхури пишет, что, попадая на Запад, индийские студенты испытывают буквально шок, обнаружив, что наука тут совершенно не соответствует тому образу, который рисовался им на лекциях и при чтении научной литературы. Она выглядит какой-то приземленной и даже примитивной. Известные ученые не похожи на небожителей, их не интересуют глобальные проблемы, во всяком случае, в своей сфере деятельности. Они заняты решением узкопрофессиональных задач, понятных лишь таким же профессионалам. И вот, вспоминает Чаудхури, «в какой-то момент я вдруг понял, что моя работа физика не имеет ничего общего с познанием природы в привычном для меня смысле этого слова, что я все больше погружаюсь в мир теней и смогу стать специалистом только тогда, когда этот искусственный мир превратится для меня в реальность. В этом превращении и состоит формирование соответствующего гештальта». /Choudhuri, p. 486/

Важно подчеркнуть, что «мир теней», о котором пишет Чоудхури, – это вовсе не мир математических абстракций, знакомых каждому физику. Тут речь о другом – о выработке особой интуиции, позволяющей ученым сосредоточиться на решении сугубо частных задач, постоянно имея в виду еще только угадываемую их связь с более фундаментальными задачами познания природы. Именно, благодаря такой интуиции, ученые со времен Галилея могли делать выводы об устройстве мира на основе анализа движения маятников или работы насосов, и именно в выработке такого умения на протяжении всей истории науки решающую роль играло неформальное общение ученых.

Наука на прогулках и за чайным столом

|

Г. Б. Шоломицкий, И. С. Шкловский, Н. С. Кардашев (слева направо)

в конференц-зале ГАИШ после пресс-конференции о

радиоисточнике СТА-102, апрель 1965 г.

из книги

Л. М. Гиндилис

SETI:

Поиск Внеземного Разума

|

Рассуждения о роли свободного, не скованного никаким регламентом общения можно найти в воспоминаниях многих ученых. Так, лауреат Нобелевской премии по физике за 1973-й год Айвар Джайевер (I. Giaever) почти всю свою лекцию посвятил рассказу о творческой атмосфере в научно-исследовательском центре компании «Дженерал электрик», позволившей ему непрерывно обсуждать часто совершенно непонятные, результаты экспериментов по туннельной проводимости, получать консультации и советы людей, считавших, что «тут что-то есть», знакомиться с результатами других исследователей. Благодаря этой помощи, молодой человек, едва не заваливший в университете экзамен по физике, смог выполнить работу, удостоенную высшей научной награды.

Аналогичные описания творческой атмосферы в Кавендишской лаборатории можно найти и в знаменитой книге «Двойная спираль» Джеймса Уотсона об истории открытия структуры ДНК. Но подлинным гимном свободному общению ученых является книга «Часть и целое. (Беседы вокруг атомной физики)» Вернера Гейзенберга, одного из основоположников квантовой механики. Вот, как он объясняет замысел своей книги: «Естественные науки опираются на эксперименты, они приходят к своим результатам в беседах людей, занимающихся ими и совещающимися между собой об истолковании экспериментов. Такие вот беседы составляют главное содержание книги». (Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989. С. 135.)

В книге Гейзенберга ученые действительно непрерывно беседуют: на прогулках и конференциях, на семинарах и за чайным столом, даже сами с собой. Именно в ходе этих непрекращающихся бесед рождается радикально новое понимание законов природы, и эти беседы нельзя ничем заменить. Предмет науки не дан ученому непосредственно, и дело тут не только в его, предмета, недоступности нашим органам чувств. Как говорят физики, эксперимент всегда теоретически нагружен, и Гейзенберг вспоминал, как в беседе с ним Альберт Эйнштейн объяснял, что «только теория определяет, что именно мы можем увидеть в эксперименте». Собственно, теоретически нагружено и любое научное наблюдение. Так, геолог видит смену формаций там, где обычный человек видит лишь слои почвы различного цвета. Ну, а про астрономические наблюдения в инфракрасном или рентгеновском диапазонах волн и говорить не приходится. Физик изучает не природу, а физическую реальность, то есть ту природу, которая может стать предметом математического моделирования, лабораторного эксперимента и т.д. Такую реальность можно увидеть лишь «очами разума» (Галилей), но для этого разум необходимо непрерывно развивать.

«Совершенно напрасно было бы думать, – писал Галилей в «Диалоге о двух главнейших системах мира», – что можно ввести новую философию, лишь опровергнув того или иного автора: сначала нужно научиться переделывать мозг людей и делать их способными отличать истину от лжи, а это под силу одному богу». Решением этой, «божественной задачи» в спорах и обсуждениях занимались творцы науки Нового времени. При этом, когда у них не было реальных собеседников, они их придумывали, как это делал Галилей, или вели непрерывную переписку с коллегами, или писали объемистые трактаты, в которых вели доверительные беседы с читателем, подробно рассказывая ему о своих достижениях и неудачах. Таким путем в XVII веке формировался социум, получивший у современников название «невидимый колледж».

Выдающийся советский психолог Л.С. Выготский писал в своей книге «Мышление и речь» (1934), что человеческое мышление, в отличие от мышления животных, носит принципиально речевой характер. Мысль, по Выготскому, не выражается при помощи слов (как системы знаков), а рождается, совершается в речи. Язык, по Л.С. Выготскому, – это нечто первичное по отношению к мышлению индивидов. (Вспомним о судьбе реальных «маугли» - детей, выращенных животными.) Поэтому ученым, чтобы развивать научное мышление, необходимо непрерывно общаться. На начальных этапах исследований, – а настоящая наука постоянно находится в начале чего-то нового, – еще ничего непонятно, есть только смутные догадки. Надо продолжать поиски, но для этого следует как-то выражать это пред-понимание. Иначе: «Я слово позабыл, что я хотел сказать, … И мысль бесплотная в чертог теней вернется» (О. Мандельштам). Необходимость развивать пред-понимание и порождает то, кажущееся поначалу странным, общение ученых, которое так поразило молодого индийского астрофизика. Он ведь слышал так сказать пред-научную речь, насыщенную намеками, понятными лишь «своим» метафорами и т.п. И лишь потом, если, конечно, получится, эта речь превратится в привычный язык статей и монографий.

Научное общение в эпоху Большой науки

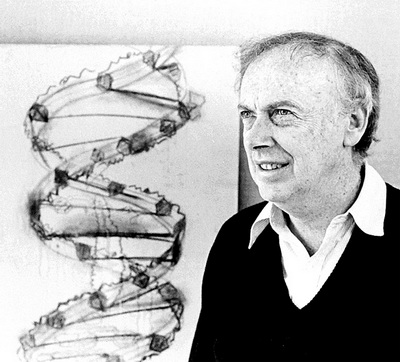

|

Джеймс Дьюи Уотсон

англ. James Dewey Watson

|

Без свободного общения ученых развитие науки невозможно. При этом общение может вестись на любые темы. В книге «Я – математик» Норберт Винер вспоминает о том, как резко изменилась обстановка в американской науке в 1940–50-е гг. Из жизни людей исчез досуг. До войны в комнатах отдыха Массачусетского технологического института часто можно было увидеть студентов, играющих в бридж. Иногда к ним присоединялся и сам Винер, не считая это время потерянным, так как между партиями вспыхивали довольно интересные споры. С началом же войны «все стали убийственно серьезны», исчезли какие-либо возможности для интеллектуальной игры. Причем ситуация не изменилась и после окончания войны, так что «трудно встретить молодых людей, которые осмелились бы оторвать время от своей работы, чтобы подумать о том, что эта работа собой представляет» (Норберт Винер. Я – математик. М., 1967. С. 259.)

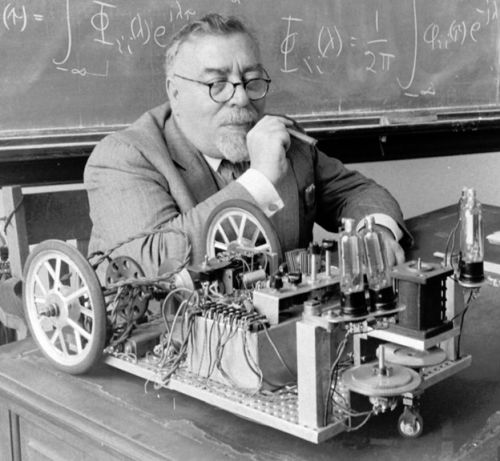

|

Норберт Винер

англ. Norbert Wiener

|

Радикальные изменения в послевоенной науке были обусловлены как массовой подготовкой специалистов, разрушавшей научные традиции, так и стремительным ростом зависимости ученых от политики и бизнеса. Ответом научного сообщества на диктат со стороны государства и общества стало расширение масштабов неформального общения. Уже в начале 1960-х годов историк и социолог науки Дерек Прайс в своей книге «Малая наука, большая наука» отметил, что ученые чтению статей всё больше предпочитают живое общение на конференциях, где формируются всевозможные «невидимые колледжи». Их члены рассылают друг другу препринты, в которых обсуждают догадки и предварительные результаты. Кроме рассылки препринтов, продолжал Прайс, ученые изыскивают возможности для приглашения от различных научных центров, где члены неформальных групп могли бы некоторое время работать совместно. Как правило, выделяется совокупность таких центров, устанавливаются устойчивые маршруты движения ученых от одного центра к другому, организуются летние школы для встреч некоторых членов групп и т.д. В результате, каждому в такой группе удается поработать со всеми другими членами группы. Тем самым, современные ученые, по мнению Прайса, воспроизводят опыт ученых XVII века по созданию института «невидимого колледжа». Благодаря этому созданию, удалось разрешить возникший в послевоенные годы коммуникационный кризис: свести большую группу ученых к избранному ядру минимально допустимых размеров, что позволяло организовать совместную деятельность на основе личных контактов. (Наука о науке. М., 1966. С. 356–358.)

Думаю, что причины упадка советской науки, начавшегося в 1970-е годы, следует искать в первую очередь в невозможности для большинства ученых принимать регулярное участие в работе описанных Прайсом неформальных групп. Между тем, настоящая наука в послевоенные десятилетия развивалась в первую очередь именно в таких группах, а не на престижных конференциях, состав участников которых у нас определяли парткомы и первые отделы. И еще. Стать членом неформальной группы не просто. Степени и звания заметной роли тут не играют. Дж. Гамов вспоминал, что стать участником семинара Нильса Бора ему помогла небольшая статья, а В. Гейзенбергу хватило интересного вопроса, заданного на лекции Бора. Члены группы готовы спорить сколько угодно, но не с кем угодно. Глупость и косность отсекаются, несмотря на регалии. Впрочем, иногда отсекаются и «слишком умные».

В этом плане интересно взглянуть на отношение основоположников науки Нового времени к схоластике. Если в XVI веке ученые буквально третировали схоластику как пустословие, то в XVII веке, по мере того, как закладывались теоретические основы новой физики и математики, интерес к трудам схоластов, располагавших опытом изучения бесконечно больших и бесконечно малых величин, отточенной методикой мысленных экспериментов и т.д., непрерывно растет. Ученые читают эти труды, сами пишут трактаты, наполненные изощренной философией, полемизируют на страницах своих трактатов со схоластами, но в свой круг не допускают, понимая, что слишком глубокий философский анализ теоретических проблем новой науки губителен для нее. «Чем больше мы углубляемся в анализ физических понятий, тем меньше можем ими пользоваться» (Нильс Бор). В «невидимый колледж» попадали только те, кто, с одной стороны, прекрасно понимал важность этих проблем, а, с другой, – интуитивно чувствовал, в каких случаях их решение надо отложить до лучших времен, и заниматься более частными задачами. Как объяснял в своей нобелевской лекции Ричард Фейнман, рассказывая о проблемах развития квантовой электродинамики, физики постоянно должны «заметать мусор под ковер». В противном случае физика просто не сможет поступательно развиваться. Так что Чаудхури был прав, когда отметил у сотрудников ведущих лабораторий отсутствие интереса к глобальным проблемам. Вообще-то эти проблемы обсуждают, но только тогда, когда члены «невидимых колледжей» решают для себя, что такие дискуссии жизненно необходимо для развития науки, и, как только достигается приемлемое согласие по обсуждаемым вопросам, дискуссии сворачиваются. Так, например, во второй половине ХХ века сворачиваются актуальные в 1930-е годы дискуссии о полноте квантовомеханического описания (знаменитая полемика Бора и Эйнштейна). Безусловно, желающие могли продолжать (и продолжали) эти дискуссии и дальше, но большинство физиков – особенно молодых – сочло, что «тут всё ясно» и надо двигаться дальше.

Наука и гражданское общество

Возвращаясь к вопросу о политическом устройстве науки, можно сказать, что это устройство ближе к аристократии – политической системе с «плавающим» лидерством, системе, в которой постоянно меняющиеся лидеры – это первые (на данный момент) среди равных. В этом плане «невидимые колледжи» можно сравнить с элитарными клубами, доступ в которые возможен лишь на основе личных рекомендаций. Таких клубов немало в западном обществе, и именно они играют исключительно важную роль в выработке стратегий развития этого общества.

«Невидимые колледжи» можно сравнить и с религиозными общинами, пытающимися ввести наш мир новые правила жизни. Это сравнение было популярно в XVII веке, когда немало людей в Европе увидело в сообществе ученых прообраз новой церкви, которая спасет христианский мир от хаоса гражданских и религиозных войн. Мыслители той эпохи с грустью писали, что Книга Бытия (Библия), данная людям Богом, не была ими понята, у них просто не хватило ума, чтобы понять ее правильно. Отсюда и непрерывные раздоры. Но, может, тогда надо обратиться к другой книге, данной людям Богом, – Книге Природы, в изучении которой человек в последнее время столь преуспел? Возможно, изучая эту Книгу, люди научатся мыслить правильно, и мы видим, что Галилей, Бэкон, Декарт, Паскаль, Спиноза и другие ученые XVII века в своих трудах ставят задачу овладения основами правильного мышления. В этом причина огромной популярности науки: сложнейшие научные трактаты читала или хотя бы пыталась читать вся мыслящая Европа. И в этом же, главная причина конфликта науки и церкви. Вопрос о движении Земли был второстепенном для вероучения, что признавали даже судьи Галилея, но он приобрел особую остроту именно в контексте борьбы между учеными и богословами за интеллектуальное лидерство в Европе.

В XVII веке мыслители закладывают основы новой науки, согласно который мы живем в бесконечной Вселенной, и концепции гражданского общества, то есть общества, где люди смогут сами создавать такие законы, которым они подчинятся не по принуждению, а в силу их очевидной истинности. Примерно так, как мы признаем законы математики. Поэтому люди той эпохи рассматривали успехи науки, способной раскрывать законы мироустройства, как несомненное свидетельство возможности создания общества нового типа. Принципы новой науки и гражданского общества нередко разрабатывали одни и те же люди, являясь одновременно авторами научных и политических сочинений. При этом обе концепции оказываются взаимосвязанными. Гражданское общество всё более нуждается в научно-техническом прогрессе, а развитие науки – в гражданском обществе.

Возможно ли, чтобы наука сыграла аналогичную роль в развитии общества в наши дни, когда мир, всё более управляемый олигархами и толпой, стоит на пороге религиозных и цивилизационных войн? Будущее покажет. Но, если общество хочет, чтобы наука ему помогла, оно должно помочь науке. Прежде всего, создать как можно более благоприятные возможности для ее развития, а это предполагает максимально возможную свободу творческого общения ученых. Трудно найти что-либо более далекое от свободы, чем сталинские лагеря. Но те ученые и инженеры, которым посчастливилось попасть в «шарашки», позже, уже в годы перестройки, вспоминали о той удивительной атмосфере творческой свободы, которой они пользовались, находясь за колючей проволокой. Осознав, что стране грозит катастрофа, и, что спасти ее могут только ученые, руководители атомного проекта делали всё возможное, чтобы создать им надлежащие условия для работы, интересуясь при этом только результатами, а не числом публикаций в списке Web of science, как это делают нынешние чиновники от науки. Вспомним также о трехкратном (!) повышении заработной платы ученым в 1946 году, в условиях послевоенной разрухи. В наши дни много говорят о защите прав верующих, но, может, пора заняться и защитой прав думающих, «ибо много званых, а мало избранных».

- ↑ В XXI веке Индии удалось совершить серьезный прорыв и стать одним из лидеров в области оффшорного программного обеспечения.

Этот бизнес, в котором занято более полумиллиона программистов, приносит Индии десятки миллиардов долларов прибыли.

Но это сугубо прикладные исследования. У Чаудхури же речь шла о фундаментальной науке, и о настойчивом стремлении Индии занять в ней заметное место.

Менцин Юлий Львович, канд. физ.мат. наук, заведующий Музеем истории университетской обсерватории Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга (ГАИШ) МГУ им. М.В. Ломоносова.

Впервые статья была опубликована с сокращениями в Приложении «Независимая газета – наука» за 22 марта 2017 г.

|